こんにちは、サシャ(@sashalog_com)です。

今回は「蜂の巣」についてのお話です。

気候のせいなのか、何なのか。

今年は例年に比べて蜂が多いなと思いながら敷地内を散策していたところ、建物の軒下や壁に様々な蜂の巣が出来上がっておりました。

困るなあ……。

キアシナガバチの巣

スズメバチ科アシナガバチ属の昆虫・キアシナガバチ(黄脚長蜂)。

キアシナガバチの巣は基本的にはシャワーヘッドのような形状をしており、色は灰色なのですが、巣を作る材料によっては茶色っぽくなる場合もあるようです。

キアシナガバチは黒地に鮮やかな黄色が目立つ蜂で、体長は約20-26 mmとアシナガバチの中ではセグロアシナガバチと並ぶ最大級の大きさになります。

日本では全国に分布しており、攻撃性と毒性はアシナガバチの中でもトップクラスと言われております。

キアシナガバチの活動が最も活発になるのは7、8月にかけてであり、この時期は巣を守ために巣に近づくものには容赦ない攻撃を仕掛けます。

上記の巣は軒下に作られていたのですが、すぐ側の窓から室内に入り込まれても困りますので、速やかに駆除しました。

過去には庭の石灯籠に作られていたこともありますので、敷地内を散策する時は、上に下にとあらゆる場所に目を張らなければなりません。

キボシアシナガバチの巣

スズメバチ科アシナガバチ属の昆虫・キボシアシナガバチ(黄星脚長蜂)。

キボシアシナガバチの巣も基本的にはシャワーヘッドのような形状をしており、色は灰色なのですが、巣を作る材料によっては茶色やベージュ色になる場合もあるようです。

キボシアシナガバチはご覧の通り、巣のサナギ室が鮮やかな黄色であることから、この名前が付けられました。

体全体が茶色っぽい黒色をしており、体長は約12-18mmとアシナガバチの中でも比較的小さめのサイズとなっております。

沖縄を除いて日本全国に分布しており、毒性は比較的弱めなのですが攻撃性は高めですので、不用意に近づいてはなりませぬ。

益虫としての活躍も見込まれますが、刺される危険性もあるため、こちらの巣も早々に駆除しました。

ところで、キボシアシナガバチの巣を初めて発見した時

トウモロコシ???

と、思ったのは私だけではないはず。

コガタスズメバチの巣

スズメバチ科スズメバチ属の昆虫・コガタスズメバチ(小形雀蜂)。

コガタスズメバチの巣は季節によって形状が異なり、最初はフラスコを逆さにした形状をしているのですが、次第に球体型へと変化していきます。

巣のサイズが大きくなるほど危険性が増しますので、見つけ次第速やかに駆除しなければなりません。

コガタスズメバチの体は黒とオレンジ色が混じっていてオオスズメバチに似ているのですが、大きさはオオスズメバチを一回り小さくしたような感じです。

日本全国に広く生息しているのですが、営巣場所と餌の種類に柔軟性があるため都市部にも多く生息しております。

そのため、攻撃性はそれほど高くないのですが、巣を刺激すると被害に遭う事も多く、被害件数もかなり多い蜂となっております。

ところで、コガタスズメバチの巣を初めて発見した時

フラスコ???

と、思ったのは私だけではないはず。

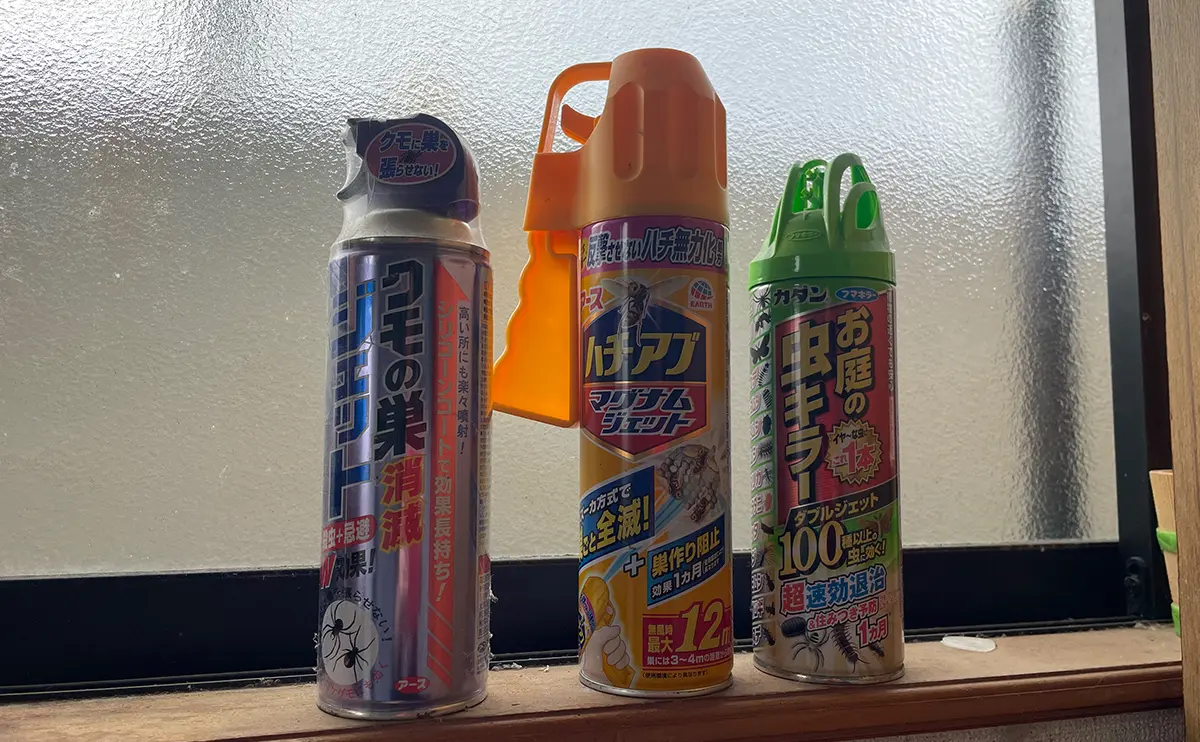

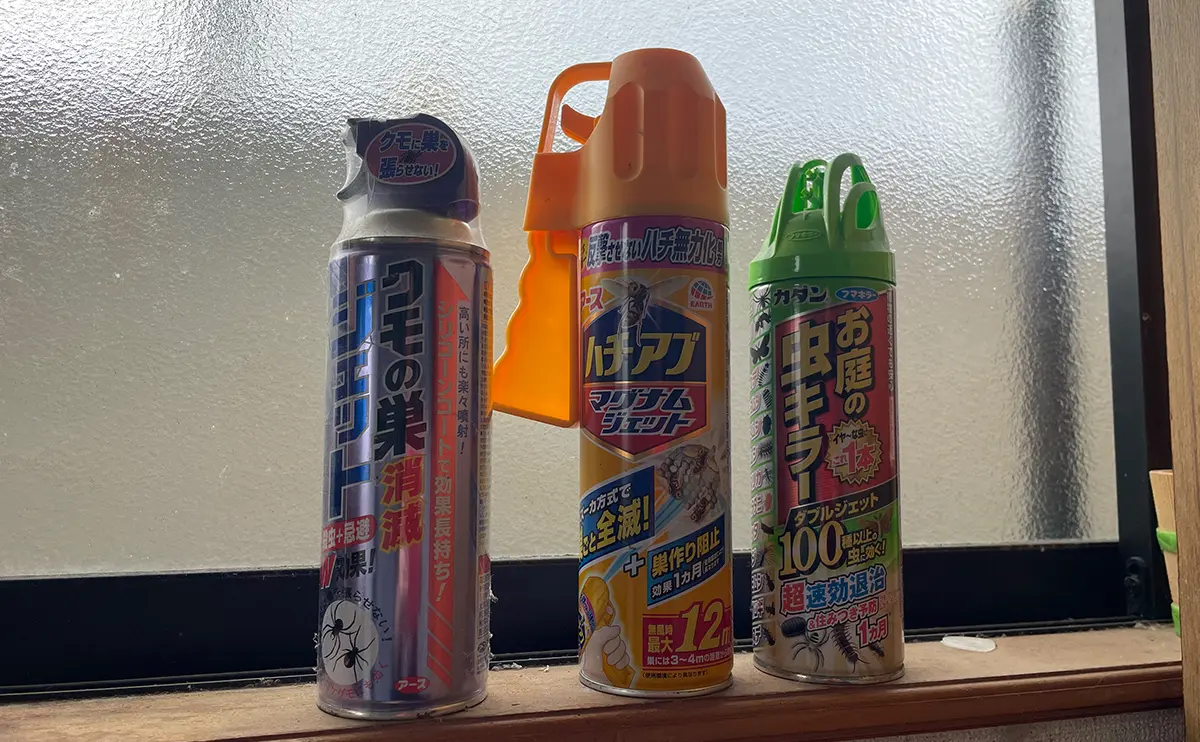

蜂の巣の駆除

我が家では蜂の巣のサイズが小さいうちに発見できているため、殺虫スプレーにて駆除しております。

特に私の蜂の巣レーダーは優秀でして、作り始めたばかりの巣であってもすぐに見つける事ができます。

なぜかって?

嫌いなものや苦手なものは根こそぎ視界から排除したい、と常日頃思っているからだと思います。

なお、蜂の巣は大きさに比例して働き蜂の数も多くなり危険性が増しますので、巣の大きさが直径15cmを超える場合は行政や駆除業者に相談することをオススメします。

梅干し作り

蜂は嫌いだと言いながらも、蜂がいないと困る場合があります。

その一つが梅干し作りです。

我が家では初夏に梅干しを作るのですが、梅の中には南高梅のように自家受粉できない品種もあります。

自家受粉できない梅は他種の梅を近くに植えてその花粉で受粉させるのですが、たくさんの木に手作業で受粉を行うのはとても大変です。

そこで、蜜を求めて花から花へと飛び回るミツバチに受粉作業を頑張ってもらうのです。

ただし、ミツバチが飛び回ってくれるかどうかは天候や湿度に左右されるため、開花時期の自然環境がその年の受粉割合に大きく影響します。

近年は暖冬により梅の開花時期が早まっており、ミツバチの活動時期とにズレが生じて梅の結実に至らない事もあるそうです。

暖冬は雪国にとってはありがたいことですが、そのせいで梅が実らないとは……。

あちら立てればこちらが立たぬ、でございます。

ハクセキレイ

セキレイ科セキレイ属の留鳥(漂鳥)・ハクセキレイ。

ハクセキレイは毎年初夏になると我が家の裏庭に頻繁にやって来るのですが、何をしに来るかと言いますと、巣の材料となる枯草を集めに来るのです。

裏庭には萎れて朽ちるのを待つばかりの雑草が集められている場所があるのですが、そこから巣材に最適な枯草を見つけては一つ、また一つと運んでいくのです。

ついでに、我が家の周りをブンブンと飛び回る蜂を土産に持ち帰ってくだされ。

ミヤマカミキリ

カミキリムシ科カミキリ亜科の昆虫・ミヤマカミキリ(深山髪切)。

ミヤマカミキリは日本に分布するカミキリムシ科最大種の一つで、体長は32-57mmもあります。

体色は褐色で金色の微毛が密生しており、胸部には横向きのシワがたくさん入っているのが特徴です。

夜行性ですので昼日中にお目にかかることはあまりないのですが、先日、我が家の敷地内をトボトボと歩いている姿を発見しました。

君、大きいから目立つのよね。

日陰に潜むわけでもなく、炎天下でのお散歩。

君、体力あるのね。

まとめ

今回は「蜂の巣」についてご紹介しました。

本日、家の中にてブンブンと飛び回る蜂に遭遇し、先手必勝とばかりにビシッバシッと叩きのめしたのですが、色と大きさからしてオオスズメバチではないかと。

やだやだ。

なお、会心の一撃を与えてしまったようで、蜂の体が3分割してしまったのはここだけの秘密です。